僆乕僨傿僆曊楌偲搆慠擔婰丂偦偺侾

僆乕僨傿僆偺偺曊楌偲尵偊傞傎偳戝偘偝側傕偺偱偼側偄偑丄偙偙悢擭傔傑偖傞偟偔擖傟懼傢偭偨僆乕僨傿僆婡婍傪

婰榐偵偲偳傔傞偨傔偵偙偺儁乕僕傪嶌惉偡傞偙偲偵偟偨丅

巹揑側儊儌挔偺傛偆側傕偺偱偡偑丄嶲峫偵側傟偽岾偄偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂2004.5.23

2001擭11寧18擔

栀摏傊堷墇偟偰偒偰俀擭敿丅帠柋強偺夵廋堏揮偵敽偄丄崱傑偱偺帠柋強傪擮婅偺僆乕僨傿僆儖乕儉偵揮梡丅変偑壠偵弌棃偨怴偟偄僆乕僨傿儖乕儉傪徯夘偟傑偡丅

僗僺乕僇乕丗俰俛俴係俁俀侽

俰俛俴偺嵟弶偺僗僞僕僆儌僯僞乕丅傛偔傕埆偔傕僔僗僥儉偺屄惈偼偙偺僗僺乕僇乕傪偳偆

柭傜偡偐偑嵟戝偺億僀儞僩丅

僫儘乕儗儞僕偩偑柭傝偭傉傝偺傛偝丄怢傃傗偐側拞掅壒丄墣傗偐側僒僢僋僗壒偑偙偺僗僺乕僇乕偺帩偪枴丅僪儔僀僶乕偼TAD俀侽侽侾偵曄峏 |

傾僫儘僌僾儗儎乕丗儅僀僋儘侾俆侽侽僔儕乕僘

乮傾儖儈惢僞乕儞僥僽儖撪僀儞僫乕僂僄僀僩傪憰拝乯

傾乕儉丗俽俤俵俁侽侾俀俼

僇乕僩儕僢僕丗僨儞僆儞俢俴侾侽俁

傾乕儉丗俽俤俵俁侽侽俋

僇乕僩儕僢僕丗SHURE丂TYPE嘨

|

|

|

僼僅僲僀僐丗儅儔儞僣俹俫亅侾丂僾儕傾儞僾俢俙俠亅侾

彫偝偄儃僨傿乕偩偑偟偭偐傝偟偨憿傝偲丄儅儔儞僣偺僆儕僕僫儕僥傿乕偺偁傞僨僓僀儞偵崨傟偰偄傑偡

|

僷儚乕傾儞僾丗傾僉儏僼僃僀僘俹俁俇侽

変僔僗僥儉堦斣偺桪摍惗丅俰俙倅倅偲傾僉儏僼僃僀僘偼僀儊乕僕揑偵崌傢側偄偺偩偑丄峸擖摉帪俁庬椶偺僷儚乕傾儞僾傪暦偒斾傋丄僄儕僢僋丒僪儖僼傿乕偺儔僗僩僨僀僩傪堦斣儂僢僩偵憈偱偰偔傟偨杮婡傪峸擖

|

|

|

僾儕傾儞僾丗俹倎倱倱 俙倢倕倫倛 俹 俵俲 俀

傾儞僾夞楬愝寁偺揤嵥僱儖僜儞丒僷僗巵偺撈棫屻嵟弶偺僾儕傾儞僾

|

俠俢僾儗僀儎乕丗僼傿儕僢僾僗俴俫俫俆侽侽

僨僓僀儞偺姰惉搙偼敪攧摉帪偐傜昡敾偑崅偐偭偨偑丄崱傕側傪僨僓僀儞偺屆偝傪傑偭偨偔姶偠偝偣側偄丅偙傟傑偨墣傗偐側壒偲怢傃傗偐側掅壒偑枺椡丅偱傕丄嵟怴偺俠俢僾儗僀儎乕偵偼偐側傢側偄傫偩傠側偀丅 |

|

|

2002擭6寧21擔

|

傾僉儏僼僃乕僘偺僠儍儞僱儖僨僶僀僓乕俥亅俆傪峸擖丅擮婅偱偁偭偨JBL4320偺儅儖僠傾儞僾嬱摦偺戞堦曕傪摜傒弌偟偨丅偟偐偟丄僋儘僗僆乕僶乕儃乕僪偑柍偄偨傔俉侽侽俫倸偐傜侾俀侽侽俫倸偺儃乕僪傪扵偝側偔偰偼丒丒丒丂丂俥亅俆偼俁倂俙倄巇條丅僋儘僗僆乕僶乕偺愗傝懼偊偼僋儘僗僆乕僶乕廃攇悢儃乕僪傪慜柺僷僱儖傪奜偟偰嵎崬傓曽幃丅俀倂俙倄偺応崌偼廃攇悢儃乕僪侾枃偲俀倂俙倄儃乕僪傪嵎崬傓丅

|

2002擭7寧9擔

廃攇悢儃乕僪俠俛亅侾俀侽侽傪峸擖丅弮惓偺僱僢僩儚乕僋偺僋儘僗僆乕僶乕偑俉侽侽俫倸側偺偱彮偟怱攝丅傾儞僾偼僂乕僴乕梡偵傾僉儏僼僃乕僘偺P-360丅僪儔僀僶乕梡偵桭恖偺儔僢僋僗偺僾儕儊僀儞傾儞僾俴俆俈侽傪巊偆丅戞堦報徾偲偟偰僂乕僴乕偺柭傝偭傉傝偑偲偰傕傛偔側偭偨丅僗僩儗僗偑側偔側偭偨傛偆偵姶偠偨丅儅儖僠傾儞僾嬱摦偺椙偝傪偼偠傔偰懱尡偟偨弖娫偱偁偭偨丅

2002擭8寧17擔

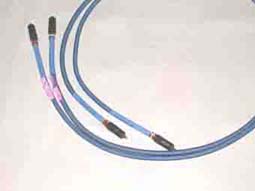

| 僂乕僴乕偺僗僺乕僇乕働乕僽儖偼俹俙俢偺俙俻倀俤俷倀俽丄僪儔僀僶乕偵偼倂俤偺侾俉俧俙傪巊梡丅僱僢僩儚乕僋傪巊偭偰偄傞帪偼俹俙俢偺働乕僽儖偲偺憡惈偑椙偐偭偨偑丄儅儖僠偵偡傞偲丄掅壒偺椫妔偑朿傜傒偡偓傞孹岦偑偁傝丄僪儔僀僶乕偲摨偠倂俤偺侾俉俧俙偵岎姺偟偨丅拞掅壒偺椫妔偑偼偭偒傝偟丄儀乕儖偑1枃側偔側偭偨傛偆偵姶偠偨丅倂俤偺侾俉俧俙偼券膫艂Q倣儁傾乕俁俀侽侽墌偱擖庤弌棃傞偑丄愄偺僴僀僀儞僺乕僟儞僗儌僯僞乕僗僺乕僇乕偵偼崌偆傛偆偩丅摵慄偼儊僢僉偑巤偝傟偰偄傞丅 |

俹俙俢 |

倂俤 |

2003擭6寧30擔

2215B偺僄僢僕偑偦傠偦傠傗偽偔側偭偰偒偨丅偪傚偭偲怗傞偲攋傟偰偟傑偡丅挘懼偊偼儁傾乕偱係枩墌丅偪傚偭偲偍嬥偑柍偄側丅偦偙偱僆乕僋僔儑儞偱晍惢僊儍僓乕僄僢僕傪峸擖丅帺暘偱挘懼偊傪寛怱丅偙傟偑柪憱偺巒傑傝偲偼抦傜偢偵柍杁偵傕僄僢僕偺挘懼偊傪抐峴丅偐側傝偺帪娫偲楯椡偑昁梫偱偁偭偨丅偟偐傕曅僠儍儞僱儖偺儃僀僗僐僀儖偑偡傟傞尰徾偑敪惗丅嵟埆丅僐乕儞巻偺挘懼偊偼儁傾乕偱侾侽枩墌埲忋偐偐傞丅偝偡偑偵庤偑弌側偄丅偳偆偟傛偆丅

2003擭俈寧24擔

傊偦偔傝傪棴傔崬傫偱GAUSS偺4580傪峸擖丅側偐側偐丄惛湜側儅僗僋偲偰傕婥偵擖傝傑偟偨丅憿傝傕傛偔偙傟偼椙偄壒偑弌偦偆偱偁傞丅2215B偵宷偓曄偊偰壒偩偟傪偟偰傒偨丅僪儔僀僶乕偲偺偮側偑傝偑椙偔側偄丅GAUSS偼偣偄偤偄800俫倸偔傜偄偱僋儘僗偝偣側偄偲偄偗側偄傛偆偱偁傞丅敔偲偺憡惈傕椙偔側偄偺偐傕抦傟側偄丅1儢寧偁傑傝偄傠偄傠挷惍偼偟偨傕偺偺敔偲僪儔僀僶乕偑寛傑偭偰偄傞偺偱偙傟埲忋偳偆偟傛偆傕側偆傛偆偩丅傕偆彮偟丄嬱摦椡偺偁傞傾儞僾偑昁梫側傛偆偩丅傾儉僋儘儞偐儅僢僉儞僩僢僔儏偑偁傟偽偳傫側柭傝曽傪偡傞偺偩傠偆偐丅

2003擭8寧6擔

僆乕僋僔儑儞偱傾僉儏僼僃乕僘偺僷儚乕傾儞僾俙亅俀侽偲俀倂俙倄愱梡偺僠儍儞僨僶俥亅俀侽傪俧俤俿丅俥亅俆傛傝傕嵶偐側挷惍偑弌棃傞偺偲丄僶儔儞僗働乕僽儖偑巊偊傞偺偑婥偵擖偭偨丅偟偐偟丄壒偼俥亅俆偺曽偑僟僀儗僋僩側姶偠傕偡傞偑丄崱屻偺儊儞僥僫儞僗傪峫偊偰偲俥亅俀侽偵擖傟懼偊偰巊偆偙偲偵偟偨丅僋儘僗僆乕僶乕偼1000俫倸偱偡丅僪儔僀僶乕偺傾儞僾傕俙亅俀侽偵岎姺丅S/N斾偼妋幚偵岦忋偡傞偑壒偑偦傫側偵椙偔側偭偨偲偼巚偊側偄丅埶慠僂乕僴乕偲僪儔僀僶乕偺宷偑傝偑椙偔側偄丅

2003擭8寧31擔

|

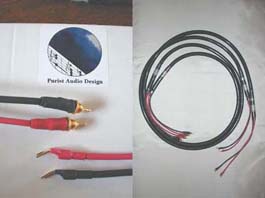

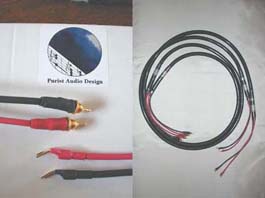

師側傞僂乕僴乕擖庤偺偨傔GAUSS偺4580偲PAD偺僗僺乕僇乕働乕僽儖AQUEOUS傪攧媝丅GAUSS偼傛偄儐僯僢僩側偺偱帒嬥偵梋桾偑偁傟偽強桳偟偰偄偨偄偺偩偑丒丒丒丒丒巆擮丅

俹俙俢偼儕價儞僌偺僆乕僨傿僆偵巊偄偨偄偺偱偁傞偑丒丒丒丒丒

|

2003擭9寧3丒6擔

巊偭偰偄側偄僇乕僩儕僢僕傪攧媝丅僼傿僨儕僥傿乕丒儕僒乕僠偺俥俼-俇俽俤傪攧媝俁擔偵丄僆乕僨傿僆僥僋僯僇俙俿亅俥俁嘦偲俽倀俹俤倃偺俽俢俋侽侽傪俇擔偵攧媝

俥俼亅俇俽俤傕俽俢俋侽侽傕悢帪娫偟偐巊偭偰偄側偄傕偺偱丄僠僃僢僋偺偨傔暦偄偰傒傞偲側偐側偐椙偄壒偑偡傞偺偱庤曻偡偺傪偨傔傜偭偨丅摿偵俽俢俋侽侽偼栘偺僇乕僩儕僢僕偱儖僢僋僗傕敳孮偱偁偭偨丅

2003擭9寧9擔

傾僉儏僼僃乕僘偺俥亅俆傪攧媝丅儅儖僠偺戞堦曕傪摜傒弌偡偙偲偵側偭偨婰擮偡傋偒僠儍儞僨僶傪庤曻偡偺偼怱嬯偟偄偑丄帒嬥廤傔偺偨傔椳傪撣傫偱庤曻偡偙偲偵偟偨丅

2003擭9寧10擔

|

僂乕僴乕儐僯僢僩俰俛俴俀俀俀俇俫俹俴傪擖庤丅俀俀侾俆偺尰戙斉偲偄偊傞儐僯僢僩偱偁傞丅僄僢僕偑僼傿僢僋僗僪僄僢僕偵曄傢偭偰偄傞偑僐乕儞巻側偳偼帡偰偄傞丅憗懍擖傟懼偊偰傒偨丅傎偲傫偳枹巊梡偺僂乕僴乕側偺偱僄乕僕儞僌偑昁梫偱偡偑丄戞堦報徾偲偟偰尰嵼偺俰俛俴偺惢昳偵嫟捠偺枴婥側偄壒偺傛偆偱偁傞丅怓婥偑懌傝側偄側丅 |

2003擭9寧13擔

|

AMPEX偺拻揝惢儂乕儞傪峸擖丅JBL2345偲帡偨傛偆側儅僗僋偩偑丄巹偼柍懯側傕偺偑側偄俙俵俹俤倃偺曽偑岲偒偱偁傞丅懡暘僋儘僗偼500Hz偔傜偄偐傜巊偊偦偆偩丅埬偺掕僋儘僗僆乕僶乕廃攇悢傪500Hz偵偟偰巊偆偲僥僫乕僒僢僋僗偑僶儕僶儕側傝偩偟偨丅偙傟偼側偐側偐偺壒偱偡丅偟偐偟丄俀倂俙倄偱偼崅壒偑恏偄側丅1000Hz偱僋儘僗偝偣傞偲崅壒偺摿惈偼傛偔側傞偑丄偙偺儂乕儞偺椙偝傕側偔側偭偰偟傑偆傛偆偩丅傗偼傝僩僁僀乕僞乕偑昁梫偺傛偆偩丅儂乕儞奐岥偼係俉們倣墱峴偒係侽們倣崅偝侾俁們倣側偐側偐敆椡偑偁偭偰丄幪偰偑偨偄丅

僜僯乕丒儘儕儞僘傪暦偔帪偵偩偗偱傕巊偄偨偄儂乕儞偩丅

|

|

2003擭11寧21擔

|

丂僞儞僲僀偺僗僺乕僇乕俀侾俆偲儅僢僉儞偺僷儚乕傾儞僾俵俠亅俀俀侽俆傪崅壀偺僆乕僨傿僆僔儑僢僾偁傔偨偵偱峸擖丅俀侾俆偼摬傟偺僗僺乕僇乕偱挿擭柌尒偰偄偨僗僺乕僇乕丅儌僯僞乕僗僺乕僇乕偱偁傝側偑傜偲偰傕忋昳側儅僗僋偼偝偡偑偵僞儞僲僀偲擺摼偝偣傜傟偰偟傑偄傑偟偨丅嬁偒偑鉟楉偱僺傾僲僩儕僆傗儃乕僇儖傪暦偔偵偼偲偰傕傛偄僗僺乕僇乕偱偁傞丅掅壒傪偳偆惂屼偡傞偐偑丄億僀儞僩偱僷儚乕偺偁傞怴偟偄傾儞僾偲偺憡惈偑傛偄偺偱偼側偄偐偲偄偆報徾偱偡丅尰嵼丄変偑壠偵偼俀侾俆傪柭傜偡傾儞僾偑偁傝傑偣傫丅俵俠亅俀俀侽俆偱偼儌僟儞俰俙倅倅傗僆乕働僗僩儔側偳偺嵞惗偵偼栶晄懌偱偡丅俵俠亅俀俀侽俆偼儅僢僉儞偺椙偝傪傕偭偨偪傚偭偲屆偄傾儞僾偱偡丅偱傕丄偄偄堄枴偱偺偄偄壛尭偝偑俰俙倅倅偵偼崌偭偰偄傑偡丅 |

|

2003擭12擔10擔

丂桭恖強桳偺俁侽侽俛僔儞僌儖傾儞僾偲儔僢僋僗偺恀嬻娗僾儕傾儞僾CL35傪戄偟偰偔傟偨丅儔僢僋僗偺僾儕傾儞僾偵偼偁傑傝嫽枴偑傢偐側偐偭偨偑丄弶傔偰巊偆俁侽侽俛僔儞僌儖傾儞僾偵嫽枴傪帩偭偨丅摿偵僪儔僀僶乕偵巊偆偲側偐側偐偺壒偑偡傞傛偆偱偁傞丅尰桳偺傾僉儏僼僃乕僘偺俹亅俁俇侽丒俙俀侽偦傟偲儅僢僉儞偺俵俠-俀俀侽俆傪偄傠傫側慻傒崌傢偣偱巊偭偰傒傞偲丄奺乆偺傾儞僾偺惈奿偑尒偊偰偒偨丅慡晹偱侾俀捠傝偺慻傒崌傢偣偑偁傞偑丄僪儔僀僶乕偺傾儞僾偼偳偺傾儞僾傛傝傕俁侽侽俛偑偄偄傛偆偱偁傞丅崅壏偺敳偗丒僄僱儖僊乕姶丒壒偺棫偪忋偑傝偳傟傪偲偭偰傕巹偺岲傒偱偁偭偨丅僪儔僀僶乕偺傾儞僾偑寛傑傟偽偦傟偵偁傢偣偰僂乕僴乕偺傾儞僾傪慖傋偽傛偄偺偩偑丄偳偺傾儞僾傕偙傟偲偄偭偨寛傔庤偼柍偄傕偺偺傾僉儏僼僃乕僘偺巹偵偼崌傢側偄傛偆側婥傕偡傞丅

|

|

|

2003擭12寧15擔

媣偟傇傝偵僪儔僀僶乕傪TAD-2001偵曄偊偰俰俛俴2420傪巊偭偰傒傑偟偨丅俁侽侽俛偲偺憡惈偼2420偺曽偑偢偭偲忋丅俿俙俢偼崅壒偑弌偰偄傞偑丄僷儚乕傪擖傟傞偲帹偞傢傝側壒偑偱傞孹岦偑偁傞丅

傗偼傝丄恀嬻娗傾儞僾偲俰俛俴偺傾儖僯僐偺儐僯僢僩偼崌偆傛偆偩丅TAD-2001傕攧媝偟偰師側傞僔僗僥儉傾僢僾偵旛偊傛偆丅

2003擭12寧26擔

傾僉儏僼僃乕僘俹亅俁俇侽傪怓乆巊偭偰傒偨偑僞儞僲僀俀侾俆偵傕俀俀侾俆俛偺掅壒梡偵傕崌傢側偄偲敾抐丅傪攧媝偡傞偙偲偵偟偨丅挿偄娫杮摉偵偛嬯楯條偱偟偨丅

2003擭12寧28擔

僆乕僨傿僆僔儑僢僾俙俛俠偐傜儅僢僉儞偺僾儕傾儞僾俠亅係侽傪戄偟偰傕傜偭偨丅暦偐側偒傖椙偐偭偨丅傕偆丄曉偣側偄丅

偲偵偐偔壒偵椡偑偁傞丅嬁偒偑偲偰傕偒傟偄偱丄偪傖傫偲壒妝傪憈偱偰偔傟傞丅尰嵼偺僙僢僥傿儞僌偱偼掅壒偺検偑懡偡偓傞偺偱挷惍偑昁梫偱偡偑丄偦偺掅壒傕幙偑偄偄偺偱婥帩偪偑傛偄偔傜偄偱偡丅偨偩丄僽儖乕僲乕僩偼掅壒偑偐傇傝婥枴偵側傝傑偡偑丄挷惍偱偒傞斖埻偱偡丅

変偑係俁俀侽偐傜丄偁傫側壒傪暦偄偨偺偼偼偠傔偰丅崱擭偼僆乕僨傿僆寖摦偺堦擭偱偟偨丅嵟屻偺嵟屻偵偙傟偼偲偄偆慻傒崌傢偣傪尒偮偗傞偙偲偑弌棃傑偟偨丅

僾儕傾儞僾傪僷僗偵曄偊偨偲偒傕寖曄偟傑偟偨偑丄崱夞傕傑偨丄寖曄丅傾僫儘僌偺応崌丄僾儕偺塭嬁偼戝偒偄偱偡偹丅

偙傟偱丄婥帩偪傛偔擭墇偟偱偒偦偆偱偡丅偁傔偨偵偝傫偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

|

|

2004擭1寧9擔

僾儕傾儞僾PASS 俙倢倕倫倛 俹 俵俲 俀傪庤曻偡偙偲偵偟傑偟偨丅偙傟偼俇擭慜偵帇挳偺偨傔壠傊枮偪崬傒丄偦偺傑傑嫃嵗傞寢壥側偭偨傾儞僾偱偡丅偦傟傑偱俢俙俠亅侾傪巊偭偰偄傑偟偨偑丄僾儕傾儞僾偱偙傫側偵壒偑曄傢傞偺偐偲嬃偒丄崱傕偦偺姶摦偼朰傟傜傟傑偣傫丅偦偺宱尡偑僆乕僨傿僆傊偺傔傝崬傓偒偭偐偗偲側偭偨傛偆偵巚傢傟傑偡丅

2004擭1寧14擔

崱傑偱偼儅儔儞僣偺僼僅僲僀僐儔僀僓乕俹俫亅侾傪巊偭偰偄偨偑丄俠亅係侽撪憼偺僼僅僲僀僐偺曽偑偄偄壒偑偡傞偺偱僙僷儗乕僩傾儞僾傪巒傔傞偒偭偐偗偲側偭偨俢俙俠亅侾偲嫟偵攧媝偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅儕價儞僌偱恀嬻娗傾儞僾偲塸崙僗僺乕僇乕偺慻傒崌傢偣偱巊偍偆偲巚偭偰偍傝傑偟偨偑丄摉柺弌斣偑側偝偦偆側偺偱丄怴偨側僆乕僫乕偺傕偺傊椃棫偨偣傞偙偲偵偟傑偟偨丅挿擭巹偺僆乕僨傿僆儔僀僼傪巟偊偰偒偰偔傟彫悎側柤婡杮摉偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

2004擭2寧7擔

儎僼乕偺僆乕僋僔儑儞偱俀俀侾俆俛傪僎僢僩丅僄僢僕挘懼偊嵪傒偱忬懺傕傛偝偦偆偱偁偭偨丅彜昳偑撏偔偲曅僠儍儞僱儖偵儃僀僗僐僀儖偑偡傟傞偙偲偑敾柧丅弌昳幰偵偦偺巪傪揱偊傞偲弌昳幰晧扴偱僄僢僕偺挘懼偊傪偟偰偄偨偩偒傑偟偨丅傑偨丄巹偺晧扴偱拝帴傪峴偄枩慡偺忬懺偺俀俀侾俆俛傪庤偵擖傟傞偙偲偑弌棃傑偟偨丅尰嵼強桳偺俀俀侾俆俛偼僄乕僕儞僌偵侾擭偔傜偄偐偐傝傑偟偨丅婥挿偵僄乕僕儞僌傪妝偟傓偙偲偵偟傑偡丅尰嵼偺俀俀侾俆俛偼柌偺僟僽儖僂乕僴乕偵旛偊偰偟偽傜偔偍媥傒偟偰傕傜偆偙偲偵偟傑偡丅

2004擭2寧15擔

傾僉儏僼僃乕僘偺俙亅俀侽傪攧媝偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅抁偄娫偱偟偨偑偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

2004擭2寧24擔

|

|

僆乕僋僔儑儞偱壒嬁儗儞僘傪擖強偟傑偟偨丅僴乕僣僼傿乕儖僪偺儗儞僘傪偐側傝彫宆壔偟偨傕偺偱偡丅揝斅傪愜傝嬋偘婔廳偵傕廳偹偨峔憿偵側偭偰偄傑偡丅

嬁偒偑鉟楉偵側傝丄帹忈傝側壒偑弌偵偔偔側傝傑偟偨丅 |

2004擭2寧28擔

| 壗傪寣柪偭偨偐ALTEC偺418-8A僂乕僴乕偲802-8G僪儔僀僶乕811B儂乕儞傪僆乕僋僔儑儞偱擖庤偟偰偟傑偄傑偟偨丅弌昳壙奿偼10枩墌廔椆10暘慜偵10枩1愮墌傪擖嶥偡傞偲丄偦偺傑傑棊嶥偟偰偟傑偄傑偟偨丅側傫偲埨偄攦偄暔偲巚偄傑偟偨偑丄巊偆弍偑偁傝傑偣傫丅僪儔僀僶乕傪尰桳僔僗僥儉偲擖傟懼偊偰巊偭偰傒傑偟偨丅柭傝偭傉傝偺傛偄僔僗僥儉偵側傝傑偡偑丄壒偺宷偑傝偑傛偔側偄偺偐堘榓姶傪姶偠傞晹暘傕偁傝傑偡丅僋儘僗僆乕僶乕廃攇悢傪500Hz偵偡傞偲偲偰傕崑夣側壒偵側傝傑偡偑丄僔儞僶儖偑傌傜傌傜偵柭傝傑偡丅柧傜偐偵俀倂俙倄偱偼柍棟偱偡丅偙偺儐僯僢僩偼俙俈偺儐僯僢僩偱偡丅倄倧倰倠曅挰偺俙俈偺壒偑巹偺僆乕僨傿僆偺儖乕僣偱偡丅 |

|

|

2004擭4寧28擔

SONATA俀 |

撍慠僜僫僞偺僠儍儞僨僶俽俷俶俙俿俙俀偺拞屆偑弌偨偐傜巊偭偰傒偰偲僆乕僨傿僆僔儑僢僾俙俛俠偐傜揹榖偑擖傝傑偟偨丅怴昳偺峸擖傪梊栺偟偰偄偨巹偵偼偍攦偄摼丅崱擔偐傜壠撪偲巕嫙偑椃峴傊弌偐偗偨偺偱僆乕僨傿僆僔儑僢僾嬑柋偺桭恖俲偲帇挳夛傪偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅偼偠傔偵崱巊偭偰偄傞俥亅俀侽偱堦捠傝暦偄偨屻丄俽俷俶俙俿俀偵宷偓曄偊傑偟偨丅儗儀儖挷惍偲僋儘僗僆乕僶乕廃攇悢偺挷惍傪偦偙偦偙偵嵪傑偣偰偄偞帇挳丅変偑帹傪媈偄傑偟偨丅偨偐偑僠儍儞僨僶丅嶐擭曢傟偵俠亅係侽偱僾儕傾儞僾偺塭嬁偺戝偒偝傪嵞擣幆偟傑偟偨偑丄崱夞偼偦傟埲忋丅僶儔儞僗偑傛偔側傝丄壒応姶丒掕埵傕怽偟暘側偟丅傕偆丄尦偵栠偡偙偲偼愨懳偵弌棃傑偣傫丅傕偆尵偆偙偲側偟丅帄嬌偺婌傃傪姶偠傑偟偨丅偱傕丄巟暐偄偺偙偲傪峫偊傞偲桱烼丅偦偺忋桭恖俲偑Still Point偲偄偆曄側僀儞僔儏儗乕僞乕傪帩偭偰偒偨偺偱偡丅俠俢僾儗乕儎乕偺壓偵擖傟傞偲壒偺僌儗乕僪偑侾抜忋偑偭偨傛偆側曄壔偑偁傝傑偡丅僶儔儞僗傗壒怓偑曄壔偡傞偺偱偼側偔丄儀乕儖偑堦枃柍偔側偭偨傛偆偵姶偠傑偡丅偙傟傕曻偣傑偣傫丅偙偺傗傠偆抲偄偰偄偗両 |

2004擭5寧4擔

| 僆乕僨傿僆婡婍偺惍棟傪偡傞偙偲偵偟偨丅僠儍儞僨僶偺擖傟懼偊偱丄係俁俀侽偑憈偱傞壒偵傎傏擺摼弌棃偨偺偱丄弌斣偑柍偔側偭偨婡婍傪壓庢傝偵弌偡偙偲偵偟偨丅偦偟偰僠儍儞僨僶偵壛偊怴偨側傾僫儘僌僾儗儎乕僔僗僥儉傪峸擖偡傞偙偲偵偟偨丅壓庢傝偵弌偟偨傕偺偼丄僞儞僲僀偺俀侾俆丒傾僉儏僼僃乕僘偺俥亅俀侽偲廃攇悢儃乕僪丒俙俴俿俤俠偺係侾俇亅俉俙偲俉侽俀亅俉俧+俉侾侾俛儂乕儞丒儅僀僋儘偺僞乕儞僥乕僽儖侾俆侽侽僔儕乕僘+俽俵俤俁侽侾俀俼+俁侽侽俋+俷俼俿俷俥俷俶-俼俵俧俁侽俋偲偦傟偧傟偺傾乕儉儀乕僗偱偡丅儅僀僋儘偼巹偺俰俙倅倅儔僀僼傪挿擭巟偊偰偔傟偨婱廳側傕偺丅儅僀僋儘惛婍傕搢嶻偟偰偟傑偄傑偟偨丅寧擔偺棳傟傪姶偠傑偡丅巹偺尦傪椃偨偪扤偐偵戝愗偵巊傢傟傞偙偲傪婅偄傑偡丅僞儞僲僀俀侾俆偼傎偲傫偳柭傜偟偰偄側偄偺偱丄偲偰傕巆擮偱偡偑丄係俁俀侽偺偝傜側傞惉挿偺偨傔偵庤曻偡帠偵偟傑偟偨丅 |

|

2004擭5寧15擔

| 変偑壠偱儘僋僒儞偺俽俫俬俼俙倅傪憰拝偟偨傾僫儘僌僾儗乕儎乕俼俙俢俬倀俽俆傪暦偄偨丅嵟弶偼庤帩偪偺僔僃儖僞乕偺僩儔儞僗偱暦偄偨偑丄僀儞僺乕僟儞僗偑崌傢側偄偺偐崱傂偲偮傛偔偁傝傑偣傫丅師偵僩儔儞僗傪巭傔丄儘僋僒儞偺僼僅僲僀僐俙俼俿俙倃俤俼倃俤俽偵岎姺偡傞偲壒偺棻棫偪偑傛偔側傝偝偡偑俽俫俬俼俙倅偲偆側偭偰偟傑偄傑偟偨丅僄乕僕儞僌偑恑傓偵偮傟傑偡傑偡丄傛偔側偭偰偄偒傑偡丅師偵僼僅僲僀僐偲僾儕傾儞僾偺娫偺働乕僽儖傪俽俬俴俿俤俠俫偺嵟傕埨偄働乕僽儖(偦傟偱傕俉枩/倣乯偵岎姺丅偍偍偡偛偄偡偛偡偓傞丅僾儗乕儎乕傛傝傕崅偄僇乕僩儕僢僕偲僼僅僲僀僐偲偄偆傾儞僶儔儞僗側慻傒崌傢偣偺傛偆偱偡偑丄俼俙俢俬倀俽俆偼俽俫俬俼俙倅偺惈擻傪廫暘偵弌偣傞僾儗乕儎乕僔僗僥儉偱偡丅摉擔偺柾條傪帇挳婰偵傑偲傔傑偟偨丅 |

RADIUS5 |

SHILTECH |

2004擭5寧29擔

2405 2405 Caspian Caspian

俰俛俴俀係侽俆傪巊偭偰俁倂倎倷儅儖僠偵挧愴偟偨丅傾儞僾偼帠柋強偱巊偭偰偄傞儘僋僒儞偺Caspian

Integrated Amplifier傪巊偭偨丅

帋挳婰傪彂偔慜偵尰嵼偺儔僀儞僫僢僾傪彂偄偰偍偙偆丅

傾僫儘僌僾儗乕儎乕丗儘僋僒儞僔僗僥儉偑棃傞傑偱Pioneer亅XL1550乮崅峑2擭偺帪偵峸擖27擭慜偺彜昳乯亄SHURE

TYPE3

俠俢僾儗乕儎乕丗PHILIPS LHH-500亄働乕僽儖SILTECH SQ-28CLASSIC

僾儕傾儞僾丗Mclntosh丂C-40

僠儍儞僨僶丗SONATA SONATA俀

掅壒JBL2215B亄MC-2205

崅壒JBL2420亄M-501乮300B僔儞僌儖 傾僪僶儞慻棫僉僢僩乯

尰嵼僠儍儞僨僶偺儃儕儏乕儉傕奺僷儚乕傾儞僾偺儃儕儏乕儉傕僼儖儃儕儏乕儉忬懺偱偡丅僫儘乕儗儞僕偩偑嵟崅偺僶儔儞僗偱柭偭偰偄傞偲巚偆丅

丂婜懸偲嬞挘偑岎嵎偡傞拞丄働乕僽儖傪宷偓偙傒丄2405傪僪儔僀僶乕儗儞僘偺墶偵抲偄偨丅偲傝偁偊偢拞崅壒偺僋儘僗僆乕僶乕廃攇悢偼9500Hz偲偟偨丅

嵟弶偼Candy傪暦偒側偑傜Caspian偺儃儕儏乕儉傪彊乆偵忋偘偰偄偔丅12帪夁偓偺偲偙傠偱帇挳偟偨偑丅懡彮崅壒偑怢傃偨偐側偲姶偠傞掱搙丅僋儘僗僆乕僶乕廃攇悢傪10000Hz慜屻偱曄偊偰傕偦傫側偵戝偒偔偼曄壔偟側偄丅偪傚偭偲曄丅偙偺掱搙偱偁傟偽丄偁偊偰3Way偵偡傞昁梫傪姶偠側偄丅柍棟偟偰僋儘僗僆乕僶乕傪壓偘傞偲愨岲挷偺2420偺椙偝偑僗億僀儖偝傟偰偟傑偆丅

崱搙偼Side by Side 2傪暦偔丅崱搙傕偙傟偼偲偄偭偨僋儘僗僆乕僶乕廃攇悢偲崅壒偺儃儕儏乕儉傪尒偮偗傞偙偲偑弌棃側偐偭偨丅梉曽偵側偭偨偺偱帋挳偼偄偭偨傫懪偪愗傝丅

丂屵屻9帪丄崱搙偼掅壒偺儃儕儏乕儉傪峣傝丄拞崅壒偩偗偱僶儔儞僗傪扵傞偙偲偵偟偨丅

偙偙偱傛偆傗偔崅壒偺儃儕儏乕儉偑彫偝偄偙偲偵婥偑晅偄偨丅4帪傑偱儃儕儏乕儉傪忋偘傞偲崅壒傛傝傕拞掅壒偑椙偔側傞偙偲傕傢偐偭偨丅

屆偄榐壒傛傝傕怴偟偄榐壒偺曽偑3Way偺岠壥偑傢偐傞傛偆側婥偑偟偨偺偱丄New

York TRIO傪偐偗偰傒偨丅梊姶揑拞丅僺傾僲偺嬁偒側偳傕偒傟偄偵側傝丄壒偺梋塁偑偼偭偒傝傢偐傞傛偆偵側傞丅懡彮崅壒偑僷僒偮偔傛偆偵姶偠傞偙偲傕偁傞偺偱丄儃儕儏乕儉傪3帪偲偟丄2405傪僪儔僀僶乕偺愭抂傑偱壓偘偰傒偨丅偍偍偄偄偧丅埵憡偑崌偭偨偺偐奺妝婍偺戝偒偝偑偪傚偆偳偄偄埪攝偵側傝丄崱傑偱暦偙偊側偐偭偨偄傠傫側壒偑暦偙偊巒傔偰偒偨丅師乆偲怴偟偄榐壒偺俠俢傪暦偄偨偑嬻娫偺梋塁偑姶偠傜傟傞傛偆偵側偭偨丅僗僞僕僆偺暤埻婥傗墘憈幰偺偄偒偯偐偄傑偱傕傢偐傞偐偺傛偆偵側暤埻婥偩丅壒偺棫偪忋傝偑椙偔側偭偨偺偱彫壒検偱暦偄偰傕丄偤傫偤傫壒傗偣偟側偄丅斀懳偵彫壒検偺曽偑梋塁偑鉟楉偵暦偙偊傞偺偐傕抦傟側偄

丂傑偨傕傗丄偁傔偨偵儅僕僢僋偵傗傜傟偰偟傑偭偨傛偆偩丅

偟偐偟丄栤戣偑側偄傢偗偱偼側偄丅傑偢丄Caspion傪巊偆偲巇帠拞偵壒妝偑暦偗側偔側傞丅怴偨側傾儞僾偑昁梫偵側偭偰偒偨丅恀嬻娗傾儞僾偺埨偄傕偺傪攦偍偆偐側丅俲孨壟偵弌偟偨儅儔儞僣PM-80a曉偟偰傕傜偍偆偐側丅

丂偦傟偲儃儕儏乕儉傪俁帪傑偱忋偘傞偲丄僒乕偲偄偆僲僀僘偑偱傞丅摿偵彫壒検帪偵偼墘憈拞偱傕婥偵側傞丅僕儍儞僷乕傪巊偭偰僷儚乕傾儞僾偲偟偰巊偊偽丄栤戣偼夝寛偡傞偺偐側丅

|

2004擭5寧30擔

丂俇帪偵婲偒偰丄偄偮傕偺壒検偱暦偄偰傒偨側偐側偐椙偄偧 Candy傕偡偭偒傝偟偰怢傃傗偐偵暦偙偊傞丅俀倂俙倄側傝偺椙偝傪擣傔側偑傜傕傗偼傝俁倂俙倄偵偡傋偒偩偲巚偆丅儘僋僒儞僔僗僥儉偺偨傔偵傕偦偆偟偨曽偑傛偄偩傠偆

尰嵼丄僋儘僗僆乕僶乕廃攇悢偼950Hz丒12000Hz丂Caspian偺儃儕儏乕儉偼俁帪丄俀係侽俆傪僪儔僀僶乕偺埵抲乮儂乕儞偺晅偗崻乯傑偱偝偘偰堦墳枮懌偺偄偔寢壥偲側傝傑偟偨丅

2004擭6寧1擔

丂俲孨偵壟偵弌偟偨PM-80a傪2405傪僪儔僀僽偡傞偨傔偵偐偊偟偰傕傜偄傑偟偨丅怽偟栿側偄丅憗懍Caspian偲偮側偓姺偊傑偟偨丅傑偨丄擔梛擔偵僆乕僋僔儑儞偱GET偟偨倂俤偺僗僺乕僇乕働乕僽儖傕偪傚偆偳撏偒堦弿偵働乕僽儖岎姺傕偟傑偟偨丅働乕僽儖偺塭嬁傕偁傞偲巚偄傑偡偑丄Caspian傛傝傕僪儔僀僶乕偲偺宷偑傝偑傛偔側傝傑偟偨丅

丂埲慜丄JBL偺僪儔僀僶乕2420偲偄傠偄傠側傾儞僾偲慻傒崌傢偣偰帋挳偟偨帪偺報徾偱偼墴偟弌偟偼庛偄傕偺偺丄儔僀僽僴僂僗屻晹惾偱暦偄偰偄傞傛偆側壒応偑採帵偝傟丄嬁偒傕偒傟偄偱幪偰偑偨偄傾儞僾偩偲姶偠偰偄偨丅Caspian偱偼丄僪儔僀僶乕偺壒検偵崌偣傞偲丄帹偞傢傝側壒偑崿偠傞偺偱丄僩僁僀乕僞乕偺儃儕儏乕儉傪壓偘偰偟傑偄丄寢壥俀倂俙倄偱傕偄偄傫偠傖傫偲巚偆偙偲傕偁傝傑偟偨偑丄80a偵懼偊傞寵偑壒偑弌側偄丅偦偟偰僋儘僗僆乕僶乕傛傝傕掅偄壒傑偱弌偰偄傞報徾偑偁傝傑偡丅偦偺偨傔僪儔僀僶乕偲偺宷偑傝傪傛偔側偭偰偄傞偺偐傕抦傟傑偣傫丅傢偑壠偺係俁俀侽偱Candy偺僔儞僶儖偑姡偄偨椙偄壒偱柭偭偰偄傑偡丅傕偟偐偟偰丄僗僺乕僇乕働乕僽儖偺塭嬁偐側丅傕偆丄Caspian偼帠柋強偵栠偟偨偺偱摉柺俉侽倎偱挷惍偟偰偄偙偆偲巚偄傑偡丅

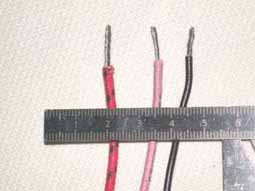

丂崱傑偱僂乕僴乕偲僪儔僀僶乕偵偼倂俤丂侾俉俧俙偲偄偆働乕僽儖傪巊偭偰偄傑偟偨偑丄崱夞偼堦夞傝懢偄侾俇俧俙傪俀慻峸擖偟傑偟偨丅偦傟偱傕捈宎3mm庛偺嵶偄働乕僽儖側傫偱偡丅傑偨丄懢偄侾俇俧俙偺曽偑埨偄傫偱偡丅曄傢偭偰偄傞偱偟傚偆丅侾慻偼僩僁僀乕僞乕偵傕偆堦慻偼僂乕僴乕偵巊偄傑偟偨丅僂乕僴乕偺壒偑懢偔側傝慜偵弌傞傛偆偵側傝傑偟偨丅偙偺嵎偼扤偱傕偼偭偒傝擣幆偱偒傞曄壔偱丄偪傚偭偲傃偭偔傝偟偰偄傑偡丅僂乕僴乕偵巊偭偰偄偨侾俉俧俙傪埶傝崌傢偣偰俀杮偺働乕僽儖傪侾杮偵偟偰僪儔僀僶乕偵巊偭偰傒傑偟偨偑丄寢壥偼嵟埆丅偡偖偵尦偵栠偟傑偟偨丅崱搙偼僂乕僴乕偲僪儔僀僶乕傪侾俇俧俙丂僩僁僀乕僞乕傪侾俉俧俙偵偟偰傒傑偟偨丅側偐側偐偄偄傛偆偱偡傛丅僂乕僴乕偲僪儔僀僶乕偺宷偑傝偑傛偔側偭偨傛偆偱偡丅慜偺慻傒崌傢偣偱偼掅壒偑弌夁偓偱偟偨偑丄崱偼偦傟傎偳偱傕偁傝傑偣傫丅僗僺乕僇乕偺僙僢僥傿儞僌偱娙扨偵挷惍偱偒傞偲巚偄傑偡丅儃儕儏乕儉偺栚偺棙傪侾栚惙傝戝偒偔偟偰傕偆傞偝偔姶偠傞偙偲偑偁傝傑偣傫丅僶儔儞僗偑傛偔側偭偨偐傜偱偟傚偆丅

丂崱擔丄Candy傪暦偄偰偄偰丄偳偙偐偱暦偄偨壒偩側偲姶偠偰偄傑偟偨偑丄偳偙偱懱尡偟偨偺偐側偐側倠巚偄弌偣傑偣傫偱偟偨丅傆偲俙俛俠偺僷儔僑儞偺壒偵嬤偄傛偆偵姶偠傑偟偨丅乮尵偄夁偓偱偡偹丅乯俀係侽俆偺塭嬁偑戝偒偄偺偱偟傚偆偹丅

丂崱屻偼傕偆彮偟丄僶儔儞僗傪惍偊偰丄偒傟偄側嬁偒偲僑儕僑儕姶偑弌傞傛偆偵捛偄崬傑側偔偰偼偲巚偄傑偡丅偟偐偟丄偦傟偵偼傑偲傑偭偨帪娫偑昁梫偱偡丅崱偼媫偓偺巇帠偑偁傞偺偱摉柺丄崱偺傑傑偱峴偔偙偲偵側傞偐傕偟傟傑偣傫丅 |

儅儔儞僣俹俵亅俉侽倎 |

嵍偐傜侾俇俧俙 侾俉俧俙 4320僱僢僩儚乕僋晅懏働乕僽儖 |

2004擭6寧3擔

丂傗偼傝丄僂乕僴乕偲僪儔僀僶乕偺俽俹働乕僽儖傪侾俉俧俙偵僩僁僀乕僞乕偼侾俇俧俙偵偮側偓姺偊偨丅傗偼傝偙偺曽偑掅壒偑掲傑傝丄崅壒偺嬁偒傕傛偔側傞偲巚偄傑偡丅僩僁僀乕僞乕傕侾俉俧俙偵岎姺偟偨傎偆偑椙偄偐傕丒丒丒偦傟偼崱屻偺壽戣

2004擭6寧5擔

丂SILTECH偺RCA働乕僽儖SQ-28CLASSIC傪CD偺傾僂僩僾僢僩偵巊偆偲丄偲偰傕椙偄寢壥偑摼傜傟偨偺偱丄崱搙偼摨偠働乕僽儖偺僶儔儞僗僞僀僾傪峸擖偟偨丅嶐斢壒妝傪棳偟偭傁側偟偵偟偰僄乕僕儞僌傪偟偰偍偄偨丅偙偺働乕僽儖偼僄乕僕儞僌偵偝傎偳帪娫偑偐偐傜側偄偙偲偼RCA働乕僽儖偱妋擣嵪傒丄堦斢偱傕80%偔傜偄偺惈擻傪敪婗弌棃傞偲巚偆丅嵟弶偼俠俢僾儗乕儎乕偺傾僂僩僾僢僩働乕僽儖偵SILTECH偺RCA偲XLR傪巊偭偨帪偺壒偺嵎傪僠僃僢僋偟偨丅帋挳偼偄偮傕偺Candy偲SIDE

by SIDE 2偲This One's for Blanton丅僶儔儞僗弌椡偺曽偑儃儕儏乕儉儗儀儖堦栚惙庛崅偄傛偆偩丅傗偼傝摨偠働乕僽儖側偺偱嵞惗壒偵戝嵎偑側偄偲偄偆偺偑惓捈側姶憐丅偟偐偟丄拲堄怺偔暦偔偲丄妝婍偺戝偒偝偑彮偟堘偭偰暦偙偊傞偙偲偑傢偐偭偨丅SIDE丒丒偲This丒丒偱偼丄壒憸偑偙偠傫傑傝偟偰偟傑偆LHH-500偺庛揰偑XLR働乕僽儖偱傛傝夝徚偝傟傞丅摿偵SIDE丒丒偱偦偺岠壥偼戝偒偄丅偦傟偼拞掅壒偺摿惈偑椙偔側偭偰偄傞偙偲偵傛傞傕偺偱偼側偄偐偲峫偊傜傟傞丅師偵RCA働乕僽儖偱Candy傪暦偄偨丅弌偩偟偺Art

Taylor偺僗僱傾乕偺壒偑姡偄偨偄偄壒偱柭偭偨丅偙傟偼2405摫擖偺偍偐偘偱偁傞丅PM-80A偲偺憡惈傕椙偄傛偆偩丅偄偮傕bass偑彮偟堷偒偡偓偰偄傞偲姶偠偰偄偨偑丄崱擔偼僶儔儞僗偑椙偄丅婥壏偑忋偑偭偨偐傜偐傕偟傟側偄丅傕偪傠傫Lee

Morgan偺TP傕愨岲挷丅梸傪尵偊偽偒傝偑側偄丅戝枮懌偱偁傞丅師偵僶儔儞僗働乕僽儖偵曄偊傞偲偪傚偭偲忋昳側墘憈偵暦偙偊傞丅彮偟丄僶儔儞僗偑掅壒懁偵堏偭偨偺偐傕偟傟側偄丅儀乕僗側偳偼偩傇偮偒傕側偔丄姡偄偨壒偱椙偄偺偩偑丄tp偼傾儞僶儔愙懕偺曽偑嬁偒偑懡偔岲傒偱偁傞丅傕偟偐偟偨傜2405偺儗儀儖挷惍傪偡傟偽夵慞偱偒傞偺偐傕抦傟側偄丅挷巕偵忔偭偰師偼Bass偲Vocal偺僨儏僆Tenderly傪暦偔丅儔僀僽僴僂僗偺暤埻婥偼XLR働乕僽儖偺曽偑昞尰偝傟傞偑丄Bass傗Vocal偺椪応姶偼RCA働乕僽儖偺曽偑敆椡偑偁傝堦曕儕乕僪丅壒偺墴弌偟姶偱偼RCA働乕僽儖偑壒応姶偱偼XLR働乕僽儖偵孯攝偑忋偑傞傛偆偱偁傞丅僄乕僕儞僌偺嵎側偺偐CD偺弌椡偺嵎側偺偐偼傢偐傜側偄偑丄偳偪傜傪慖傇偐偼岲傒偺栤戣丅師偵僾儕傾儞僾偲僠儍儞僨僶偺娫偱XLR働乕僽儖傪巊偭偰傒傞丅俠俢偺XLR働乕僽儖偼傾僉儏僼僃乕僘偺XLR働乕僽儖傪巊梡丅嵟弶偼SILTECH儁傾乕偱This丒丒傪暦偄偰傒傞偲側傫偲側偔偒傟偄偵柭傝偡偓傞傛偆偩丅偁偭偝傝偟偰敆椡偑側偔側偭偨傛偆偵姶偠傞丅掅壒傕崅壒傕偪傖傫偲弌偰偄傞偺偩偑丒丒丅崱傑偱嶨傒傪娷傫偩壒傪暦偄偰偒偨杔偺帹偵偼偪傚偭偲側偠傑側偄丅師偼SILTECH仺傾僉儏僼僃乕僘偱暦偄偰傒偨丅傑偩丄偙偪傜偺曽偑敆椡偑偁偭偰椙偄丅偱傕丄壒偺擖傝岥偵SILTECH傪巊偭偨曽偑椙偄寢壥偑摼傜傟偦偆偩丅尰忬偱偼俠俢僾儗乕儎乕偺傾僂僩僾僢僩偵SILTECH偺RCA働乕僽儖傪巊偭偰嵞惗偡傞偺偑堦斣椙偄丅偟偐偟丄RUDIUS5偑愝抲偝傟傟偽徃埑僩儔儞僗偺傾僂僩僾僢僩偵SILTECH偺RCA働乕僽儖傪巊偆偙偲偵側傞丅偟偽傜偔偼僄乕僕儞僌傕寭偹偰XLR働乕僽儖偱俠俢傪嵞惗偟傛偆偲巚偆丅

丂梉曽僆乕僨傿僆僔儑僢僾俙俛俠偱儘僋僒儞偺傾僫儘僌僾儗乕儎乕俿俵S俀傪暦偄偰偒偨丅帋挳偟偨偺偼嬼慠偵傕This丒丒丒偱偁偭偨丅儀乕僗偺廳怱偑掅偔丄僄儕儞僩儞偺僺傾僲傕朶傟傞偙偲側偔嬁偒偑偒傟偄偱敆椡偑偁偭偨丅偁傑傝偵傕尒帠側僾儗僀僶僢僋偵僔儑僢僋傪庴偗偨丅婣戭屻丄僗僺乕僇乕偺埵抲傪偁傟偙傟摦偐偟偰傒偨偑丄埆偔側傞偽偐傝丅尦偺壒傕弌側偔側偭偰偟傑偭偨丅

2004擭6寧5擔

丂偍拫夁偓偵僆乕僨傿僆僔儑僢僾俙俛俠傊峴偒丄儘僋僒儞偺傾僫儘僌僾儗乕儎乕俿俵S俀偱This丒丒丒傪暦偄偨丅傗偼傝偡偛偄丅偟偐傕偪傖傫偲壒妝偵側偭偰偄傞丅偙傟偩偗偡偛偄壒偩偲壒妝惈傪姶偠側偔側傞偙偲偑偁傞偑丄媡偵墘憈偺僯儏傾儞僗傗懅尛偄傑偱傢偐傝堷偒崬傑傟偰偟傑偆丅壗偐傪偟側偑傜暦偔偲偄偆壒偱偼側偄偑丄暦偒傗偡偔偟偐傕敆椡偑偁傝丄壒偵怓婥偑偁傞丅姰攕偱偁傞丅偱傕丄偄偄栚昗偑偱偒偨丅僗僺乕僇乕偲彴偲偺愙抧傪椙偔偡傞偨傔僼僃儖僩偺岤傒傪挷惍偟偨丅彮偟僶儔儞僗偑椙偔側偭偰偒偨丅僗僺乕僇乕戜偺尒捈偟偑昁梫側傛偆偩丅

2004擭6寧8擔

丂偮偄偵RADIUS5偑変偑壠傊傗偭偰偒偨丅懸偪偒傟偢俙俛俠傊庢傝偵峴偭偨丅婣戭屻愢柧彂傪堦捠傝撉傒丄DL-103僙僢僥傿儞僌偑傪庢晅偗丄恓埑傗傾乕儉孹偒傪挷惍偟廔傢偭偨偺偑丄栭偺12帪傪夁偓偰偄偨丅偄偞儗僐乕僪傪嵹偣偰丄僞乕儞僥乕僽儖傪夞偟偨丅偦偆偡傞偲偐側傝戝偒側壒偑敪惗偟偨丅僔儑僢僋両両儀儖僩傪奜偟偰僞乕儞僥乕僽儖傪夢偡偲懡彮壒偼彫偝偔側傞偑儗僐乕僪斦傪嵹偣傞儗儀儖偱偼側偄丅

2004擭6寧9擔

丂俙俛俠偐傜楢棈偑擖傝丄悢僇強揹榖偱僠僃僢僋屄強傪暦偄偰挷惍偟偰傒偨偑堦岦偵椙偔側傜側偄丅椙偔尒傞偲儌乕僞乕偑孹偄偰偄傞丅儌乕僞乕働乕僗傪奐偄偰傒傞偲丄攝慄働乕僽儖偑儌乕僞乕傪帩偪忋偘偰偄傞偙偲偑傢偐偭偨丅攝慄偺埵抲傪挷惍偟偰働乕僗撪偵儌乕僞乕傪栠偡偲戝偒側壒偼徚偊偨丅偟偐偟丄傑偩丄彮偟壒偑偡傞丅傑偨丄俁俁夞揮偑埨掕偟側偄丅慜夞偺RADIUS5傕偦偆偱偁偭偨丅傕偟偐偟偰惂屼婎斦偺栤戣偐傕偟傟側偄丅偙傟埲忋偼巹偺媄検偱偼偳偆偵傕側傜側偄丅寢嬊丄RADIUS傪岎姺偟偰傕傜偆偙偲偵側偭偨丅怴偟偄RADIUS偱夝寛偡傟偽偄偄偺偩偑丅

2004擭6寧11擔

丂僇乕僩儕僢僕傪DL103偐傜SHURE TYPE3丂偵岎姺偟偨丅偪傚偭偲峳偄偑BLUE TRAIN偵偼偪傚偆偳椙偄丅儕乕丒儌乕僈儞偑偡偭旘傫偱偔傞丅僇僥傿僗丒僼儔乕傕愨岲挷丅働僯乕丒僪儕儏乕傕偙傠偙傠偲偄偄壒偩丅壗傛傝慡懱偺僶儔儞僗偑傛偔側偭偨丅偱傕掅壒丒崅壒偲傕偵傕偆彮偟怢傃偑昁梫丅僗僺乕僇乕偺壒棧傟偵晄枮偑巆傞丅

SIDE by SIDE 2丂傪暦偔丅壒偑弌偰偄傞偑僶儔儞僗偑埆偔壒妝惈偵寚偗傞丅偙傟偼偪傚偭偲曄丅巊偭偰偄傞儗僐乕僪恓偼偐側傝巊偄崬傫偱偄傞偺偱婱廳側岎姺恓乮偡偱偵惗嶻拞巭乯偵岎姺偟偰傒傞丅傗偭傁傝尨場偼偙傟偩偭偨偐丅傑偩丄峝偝偼偁傞偑丄俀丒俁枃暦偗偽棊偪拝偄偰偔傞偲巚偆丅崅壒偺怢傃傕側偐側偐偺傕偺丅掅壒傕弌偰偄傞丅愭傎偳傑偱偺晄枮傕彮偟夝徚偝傟偨丅俠俢偲偺僶儔儞僗偺堘偄偑彮側偄揰傕偄偄丅偙傟側傜傾僫儘僌偱捛偄崬傫偱傕俠俢偺嵞惗偵偼偝傎偳塭嬁偑側偝偦偆偩丅

丂僇乕僩儕僢僕傪俵俵宆偵懼偊偨偺偱SILTECH偺RCA働乕僽儖偑嬻偄偨丅嵟弶偵SONATA偲MC2205偺娫偵巊偭偰傒偨丅儀乕僗偑寉傗偐偵抏傒弌偟偨丅偙傟偼偙傟偱椙偄壒偩丅

俠俢偱傕SIDE by SIDE 2傪暦偄偰傒傞丅僶儔儞僗偼曵傟偰偄側偄丅偄傑丄暦偒斾傋傞偲俠俢偲傾僫儘僌偺嵎偑偐側傝彮側偔側偭偰偄傞丅傾僫儘僌偺崅壒偑俠俢偲斾傋傞偲弌偰偄側偄傛偆偱丄壒偺僶儔儞僗偑掅壒傛傝偵側偭偰偄傞傛偆偩丅俠俢偺曽偑忣曬検偑懡偔丄壒偺棫偪忋傝傕傛偄丅傾僫儘僌偺曽偼埨怱偟偰暦偗傞椙偝傕偁傞丅僫儘乕儗儞僕側傜偱偼偺埨掕姶偑偁傞丅懎偵尵偆傾僫儘僌傜偟偄壒偲偄偊傞偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄RADIUS5偱夰屆揑側傾僫儘僌偺壒傪暦偔偮傕傝偼側偄丅夝憸搙偑偁偭偰偟偐傕抔偐偔僗僀儞僌偡傞壒傪栚巜偟偰偺偙偲側偺偱丄傕偆彮偟挷惍偟偨偄偲巚偆丅偍嬥偑偨傑偭偨傜僔儔乕僘傪攦偆偙偲偵偟傛偆丅

2004擭6寧15擔

丂偙偙偱RADIUS5偺俈擔娫偺僀儞僾儗僢僔儑儞傪傑偲傔偰偍偙偆丅摉弶僩儔僽儖偼偁偭偨傕偺偺丄挷惍傪偟偰偄偔偲偳傫偳傫壒偑椙偔側傝丄僇乕僩儕僢僕偺惈擻傪廫暘偵堷偒弌偡壜擻惈偑偁傞丅恓埑偵傕晀姶偱嵶偐偄挷惍偑昁梫偲側傞偺偱僨僕僞儖恓埑寁偑偁偭偨傎偆偑傛偄丅慜夞帋挳偟偨僔僓乕僗憰拝偺RADIUS5偺帪偼僴僂儕儞僌儅乕僕儞偑戝偒偔恓傪俴俹偵壓傠偟偰丄僼儖儃儕儏乕儉偵偟偰傕僴僂儕儞僌偑婲偒側偐偭偨丅崱夞丄庤帩偪偺僇乕僩儕僢僕傪憰拝偟偨忬懺偱偼儃儕儏乕儉偑侾帪傪夁偓偨偁偨傝偐傜僴僂儕儞僌偑婲偒偰偟傑偆丅僇乕僩儕僢僕偵尨場偑偁傞偺偐僙僢僥傿儞僌偵尨場偑偁傞偺偐偼晄柧偱偁傞丅偟偐偟丄RADIUS俆偼僞乕儞僥乕僽儖媦傃傾乕儉偺庢傝晅偗晹暘偵摿挜偑偁傝奜晹偺怳摦偵戝曄嫮偄丅偪傚偭偲棅傝側偝偦偆側傾乕儉偩偑俴俹傪僩乕儗乕僗偟偰偄傞帪丄恓愭偼忢偵怳摦偟偰偄偰丄偦偺怳摦傪摝偑偡偨傔偵傾乕儉偺庢傝晅偗晹暘偼儕僕僢僩偵屌掕偟側偄峔憿偺傛偆偩丅幚嵺丄儃儕儏乕儉傪忋偘偰丄傾乕儉傪傗僞乕儞僥乕僽儖偦傟偵屼塭愇偺戜傪扏偄偰傕偁傑傝壒偑僗僺乕僇乕偐傜弌側偄偺偼嬃偒偱偁傞丅TYPE3傪憰拝偟偨忬懺偱Candy傪暦偒斾傋傞偲丄傑偩俠俢偺曽偑椙偄偺偩偑偐側傝偦偺嵎偼弅傑偭偰偒偨丅俠俢偱1儢寧娫僙僢僥傿儞僌傪媗傔偰偒偨偺偱偟傚偆偑側偄丅傑偨丄儘僋僒儞悇彠偺僼僅僲働乕僽儖偵岎姺偡傞偲忣曬検傕憹偊丄夝憸搙傕崅偔側傞傛偆側偺偱師側傞僗僥僢僾傾僢僾偱偼僼僅僲働乕僽儖傪僎僢僩偟偨偄丅

2004擭6寧17擔

丂2420偺楎壔偟偨僶僢僋僂儗僞儞傪庢傝彍偒丄戙梡昳偲偟偰僇乕儁僢僩壓抧僼僃儖僩傪惢嶌偟偨丅ALTECH偺僪儔僀僶乕偺僶僢僋僇僶乕偵偼僼僃儖僩偑巊傢傟偰偄偨丅摨偠昳暔偱偼側偄偑戙梡偱偒側偄偩傠偆偐丅弮惓偺僶僢僋僂儗僞儞偼僼僃儖僩偲僂儗僞儞偺俀廳峔憿偲側偭偰偄偰丄尰嵼偼僂儗僞儞傪彍嫀偟丄敄偄僼僃儖僩偩偗偑僶僢僋僇僶乕偵偮偄偰偄傞丅嵟弶偼偦偺忋偵岤偝俇倣倣偺僼僃儖僩傪揬偭偨偑丄壒偑巰傫偩傛偆偵側偭偰偟傑偭偨丅

丂偦偙偱丄傕偲偺敄偄僼僃儖僩偺忬懺偵栠偡偲壺傗偐側壒偵側偭偰側偐側偐傛偄丅偳偺掱搙媧壒偡傟偽椙偄偐偼挷惍偑昁梫偱偁傞偑丄崱偺忬懺偱暿偵巟忈偑側偄偺偱偙偺傑傑偺忬懺偱巊偄偮偯偗傞偙偲偵偟傛偆丅

2440偺曅僠儍儞僱儖偺僶僢僋僂儗僞儞偼傏傠傏傠偩偭偨偺偱彍嫀偟丄俇倣倣偺僼僃儖僩傪偼偭偨丅偙偪傜偺僥僗僩偼偟偽傜偔屻偵側傞丅

偟偐偟丄2440偺係僀儞僠僟僀儎僼儔儉偲俀係俀侽偺俀僀儞僠僟僀儎僼儔儉偺戝偒偝偺堘偄偵嬃偄偨丅柺愊偵偟偰係攞偺堘偄偑偁傞偺偼傢偐偭偰偄偨偑丄僼儔儉傪尒傞偲係僀儞僠偺僼儔儉偺曽偑偡偛偄壒偱側傝偦偆側婥暘偵側偭偰偟傑偆偺偼巇曽側偄丅偮偄偮偄2440傪巊偄偨偄徴摦偵偐傜傟傞偑丄偙偙偼巚偄偲偳傑傝丄2420傪傕偆彮偟惉弉偝偣偰傗傝偨偄丅侾侽悢擭奿摤偟偰偒偨柤婍4320偵宧堄傪昞偟偰

丂崱擔偼York偺儅僗僞乕墱堜偝傫偺堦廃婖丅崱偱傕帪乆墱堜偝傫偺偙偲傪巚偄弌偡丅夵傔偰懚嵼偺戝偒偝傪姶偠傞丅

朣偔側傞慜傛傝傕偦偺懚嵼偑戝偒偔側偭偰偄傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅墱堜偝傫偼崱偺帺暘傪傒偰偳偆巚偆偺偐丅

崱擔偼墱堜偝傫傪捛搲偟偰丄儗僐乕僪傪偐偗傛偆偲巚偄傑偡丅偟偽傜偔暦偄偰偄側偐偭偨僷乕僇乕偲僷僂僄儖偦偟偰儌儞僋偲僄儕儞僩儞嵟屻偵儗僗僞乕丒儃乕僀偲儘乕儔儞僪丒僇乕僋傪暦偙偆丅嵟弶偼僠儍乕儕乕丒僷乕僇乕僟僀儎儖帪戙偺柤墘憈傪廤傔偨BIRD

SYMBOLS丂偄偮暦偄偰傕僷乕僇乕偼偄偄丅偟偐偟丄崱偺僙僢僥傿儞僌忬懺偱丄屆偄榐壒傪暦偔偲丄椙偔側偄丅柧傜偐偵僶儔儞僗偑曵傟偰偄傞丅

師偼僶僢僪丒僷僂僄儖丅僽儖乕僲乕僩偺柤斦僋儗僆僷僩儔偺栭偙傟傑偨柤墘丅崱擔偼傾僫儘僌偺挷巕偑椙偔側偄丅夞揮儉儔傪姶偠偰偟傑偆丅

儌儞僋 僀儞丂僒儞僼儔儞僔僗僐偼側偐側偐傛偄丅崱傑偱暦偄偰偄偨報徾傛傝榐壒偑怴偟偔側偭偨傛偆偵暦偙偊傞丅

師偵僄儕儞僩儞 僾儗僀僘 僺傾僲偙傟傕摨偠偔榐壒偑怴偟偔側偭偨傛偆偵姶偠傞丅偨偩丄傑偲傕傗夞揮儉儔傪姶偠偰偟傑偆丅巆擮偩丅

儗僗僞乕丒儃乕僀偺墘憈偼偳傟傕岲偒偩偑丄偦偺拞偐傜墱堜偝傫傕偍婥偵擖傝偩偭偨僌儗乕僩

僾儕僥儞僟乕丅墱堜偝傫偺偍憭幃偵偐偐偭偰偄偨偺偱側偐側偐壠偱偼偐偗傜傟側偐偭偨偑丄夵傔偰儗僗僞乕偺僽儕儕傾儞僩側僩儔儞儁僢僩偵悓偄偟傟偨丅

嵟屻偵儘乕儔儞僪丒僇乕僋丒僇儖僥僢僩傪暦偄偨丅愭擔愨柦偟偨僄儖價儞偑僪儔儉偵擖偭偰偄傞丅儘乕儔儞僪丒傾乕僋偲僕儍僢僉乕丒僶僀儎乕僪偺僐儞價偼偄偮暦偄偰傕偡偽傜偟偄丅帺桼帺嵼偵壒傪棈傔偰偄傞丅偦傟傪偟偭偐傝僄儖價儞偑巟偊墘憈偑惙傝忋偑傞丅 |

|

2004擭6寧19擔

崱擔偼RADIUS俆傪岎姺偟偰傕傜偆丅偦偺慜偵RADIUS俆偺愝抲応強傪嵞専摙偟偨丅崱傑偱偼嵍偺僗僺乕僇偺塃墶偩偭偨偑丄僙儞僞乕晅嬤傊堏摦偟偨丅僴僂儕儞僌儅乕僕儞傕岦忋偟偨丅俁帪偔傜偄傑偱偼儃儕儏乕儉傪忋偘傜傟傞丅掅壒偼幙検偲傕偵岦忋偟僶儔儞僗偑傛偔側偭偨丅僪儔僀僶乕偺埵抲傕嵞僠僃僢僋偟偰怴偟偄RADIUS俆偵旛偊偨丅

丂11帪怴偟偄RADIUS 5偑摓拝偟偨丅僇乕僩儕僢僕偼ROKSAN偺CORUS乮俵俵宆乯偑憰拝偝傟偰偄傞丅 |

丂丂 丂丂 |

丂丂 丂丂 |

|

崱夞偼僆乕僨傿僆僔儑僢僾俙俛俠偺俽孨偵僙僢僥傿儞僌偟偰偄偨偩偄偨丅傾乕儉偺僶儔儞僗丒恓埑傪崌傢偣偰偄偞壒弌偟丅僺傾僲偺壒偑傃傃偭偰偟傑偆丅僆乕僶乕僴儞僌傪挷惍偡傞偲尒帠偵傃傃傝偑側偔側偭偨丅僾儕乕偺崅偝挷惍傕偟偰偄偨偩偄偨丅夞揮儉儔偼側偐偭偨丅嵟弶偼SIDE

by SIDE 2傪暦偄偨丅僺儔儈僢僪宆偺埨掕偟偨僶儔儞僗偩丅僺傾僲傕偒傟偄側壒偩丅偙傟偱晄埨側偔傾僫儘僌偑暦偗傞丅僇乕僩儕僢僕偺僄乕僕儞僌偑恑傓偲傕偭偲椙偔側傞偩傠偆丅師偼Candy丅僔儞僶儖偺壒傕偄偄偧丅tp偺嬁偒偼偒傟偄側偱偼傝傕桳傞丅師偵儘儕儞僘偺WAY

OUT WEST傪暦偄偨丅Very Good両両愭擔丄屆偄榐壒偺嵞惗偑巚傢偟偔側偐偭偨偺偱BIRD

SYMBOLS 傪偐偗偨丅偪傖傫偲偟偨僶儔儞僗偱側偭偰偄傞丅偙傟側傜榐壒偺埆偄墘憈傕廫暘暦偗傞丅巹偺傛偆側壒妝僼傽儞偵偼廳梫側偙偲偱偁傞丅 |

師偼巹偺戝岲偒側傾儖僶儉丂KAHIL EL乫ZABAR丂偲DEVID MURRAY偺僨儏僆傾儖僶儉GOLDEN SEA丂傪暦偄偨丅媣偟傇傝偵偙偺傾儖僶儉傪妝偟傓偙偲偑弌棃偨丅敆椡偺偁傞b-cl偲愗傟偺偁傞姡偄偨僷乕僇僢僔儑儞偺壒偵枮懌偟偨丅TMS 2 +SHIRAZ偺傛偆側惁傒偼側偄偑丄廫暘壒妝傪妝偟傔傞丅嵟屻偵BLUE TRAIN偩丅弌偩偟偺儐僯僝乕儞傕廳偔側傜偢偵旤偟偄僴乕儌僯乕偑嵞惗偝傟偨丅ts偺僜儘傕側偐側偐挘傝偑偁偭偰傛偄丅梸傪尵偊偽傕偆彮偟慄偑懢偗傟偽偄偄偺偩偑丒丒丒tb傕摨偠孹岦偱偁傞丅慡懱揑偵偝傜傝偲柭傞孹岦偑偁傞丅偱傕丄峝幙姶偑側偔僶儔儞僗偑偄偄偺偱暦偒傗偡偄丅

傛偆傗偔丄巹偺JBL4320僔僗僥儉偼姰惉偺堟偵払偟偨丅僗僺乕僇乕傪偦偺傑傑偵偟偰丄擖椡宯傗傾儞僾椶傪僌儗乕僪傾僢僾偟偰偄偗偽丄4320偐傜傕偭偲椙偄壒偱弌傞偱偁傠偆丅

偟偐偟丄偦傟偼4320偺壒偲尵偆傛傝傕暿偺婡婍偺壒偵側偭偰偄傞傛偆側婥傕偡傞丅

変偑壠偺4320傪拞怱偲偟偨僔僗僥儉偼偦傠偦傠嵟廔抜奒偵偒偰偄傞丅偙偙傜偱偟偽傜偔壒妝傪妝偟傫偱偐傜丄師偺僗僥僢僾傊恑傕偆偲巚偆 |

丂丂

僆乕僨傿僆曊楌偲搆慠擔婰丂偦偺俀

僆乕僨傿僆曊楌偲搆慠擔婰丂偦偺俁

僆乕僨傿僆曊楌偲搆慠擔婰丂偦偺係

僆乕僨傿僆曊楌偲搆慠擔婰丂偦偺俆

僆乕僨傿僆曊楌偲搆慠擔婰丂偦偺俇

僆乕僨傿僆曊楌偲搆慠擔婰丂偦偺俈

僆乕僨傿僆曊楌偲搆慠擔婰丂偦偺俉

僆乕僨傿僆曊楌偲搆慠擔婰丂偦偺俋

2405

2405 Caspian

Caspian

丂丂

丂丂 丂丂

丂丂